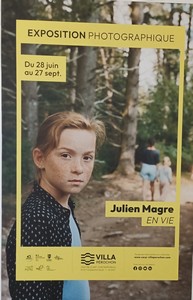

En vie, jusqu’au 27 septembre 2025 à la Villa Pérochon

Si la dynamique de l’accrochage de Julien Magre témoigne d’une volonté forte, avec des ruptures dans les espaces, des rapprochements serrés ou distendus, la question est de repérer les moments de bascule, comme par exemple ce grand cadre composé de multiples images bord à bord, posé sur des cales à proximité de la porte d’entrée, comme un aménagement en cours, un chantier en cours. Poser une œuvre au sol plutôt qu’au mur, c’est lui donner un statut temporaire qui incite le public à varier son regard et son approche physique. Quand l’œuvre demande au spectateur de reculer ou d’avancer, elle apporte un supplément de sens, et c’est la même chose lorsqu’elle se niche dans un espace inhabituel, voire très petit et ingrat. Photographier, c’est créer ; choisir les images à exposer, c’est créer — les découvrir, c’est aussi créer : voilà ce que nous apprend Julien Magre. L’artiste opère avec minutie un enchaînement abondant, si bien que le spectateur pourra se sentir dépassé par l’amplitude visuelle mise en place dans les salles et les espaces de la Villa Pérochon, demeure bourgeoise parfaite pour accueillir une chronique aux accents biographiques et familiaux. Chaque espace mural de l’étage semble occupé, rempli, habité, par une photo ; la vétusté des lieux renforce le souvenir jusqu’à une douce saturation qui s’oppose à la présentation presque clinique du rez-de-jardin.

Le recours aux espaces blancs, aux espaces sans image est plus qu’une nécessité respiratoire : Julien Magre s’appuie sur leur diversité, ainsi que sur celle des formats d’images, pour créer une circulation du visuel. Le spectateur verra dans la présence de petites photos à proximité de plus grandes une analogie avec les cartels d’information. Toutefois, pour reprendre la phrase du minimaliste Frank Stella, « what you see is what you see », l’artiste n’explique rien. Ses images sont peut-être moins bavardes que les espaces et le temps qui les séparent. Peut-être y verrons-nous parfois une volonté cubiste dans la multiplication de points de vue d’une scène. Peut-être.

Les images se déplacent, le spectateur également. L’idée de puzzle(s) à reconstituer se pose à plusieurs reprises, soit parce que l’image qui manque dans un pêle-mêle se retrouve ailleurs, soit parce qu’elle se répète d’une installation à l’autre… mais là encore, prise de vue égale prise de temps et d’espace. Multiplier l’image, c’est s’inscrire dans la chronique ; esthétiser son contenu, c’est la sortir du temps. Le sentiment de déjà-vu enclenche une réflexion, un positionnement presque narratif puisque l’image se fait elle-même histoire de par le mode répétitif de son contenu.

Des liens formels (couleurs, sujets, cadrages, compostions…) entre les images alimentent également l’idée d’une narration mais comme les poses des sujets sont rarement spontanées, il serait légitime de parler de théâtralisation globale. Rideaux, portes, miroirs, fenêtres : tout devient image, nette ou floue, portrait ou paysage. Beaucoup ne disent pas la famille mais l’artiste, son portrait intérieur.

Les poèmes dans le bureau de l’écrivain réactualisent le pêle-mêle photographique, une récurrence dont l’écriture blanche ressemble beaucoup à la distanciation photographique et structurée de l’artiste. Distanciation dans l’image, distanciation dans la scénographie. Et distanciation dans le vécu.